地位域産業の六次化で活路を

いまだに残る風評被害

東京ビックサイトで開催されている「アグリフードEXPO」において、お手伝いさせて頂いてる福島県の農業従事者が多数出展しているのでお邪魔しました。

福島県産の農作物については放射能検査を実施しており基準値を超える数値を超えてはいないが未だに残る風評被害。

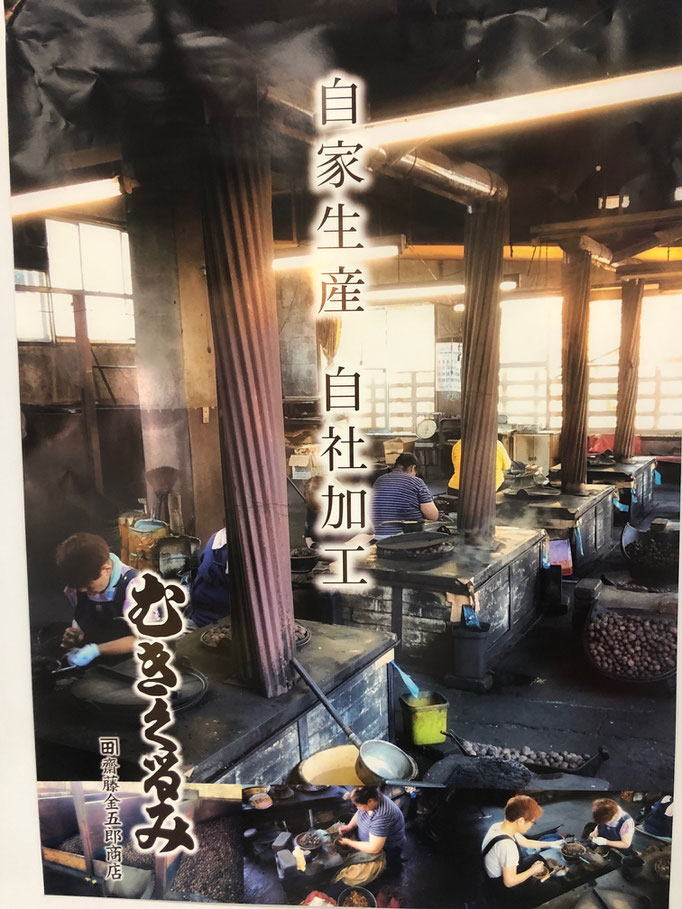

そんな現状でも若い農業従事者を中心に地域産業の六次化で活路を見出そうと奮起しています。

地域産業の六次化でも生活者視点を

そもそも地域産業の6次化とは何か。

福島県によると福島県の豊かな農林水産資源を基盤として、1次・2次・3次の各産業分野において、多様な主体が自らの強みを生かして他産業にも分野を拡大し、または相互に連携・融合しながら付加価値を向上・創造する取組みのことを、「地域産業6次化」と定義しています。

一般の工業製品にも言えることですが、この6次化が成功するかしないかの分岐点は、生産者にとって都合が良い作りやすい商品なのか、それとも消費者視点の商品なのかだと思っています。

決して消費者に媚びる必要はありませんがあまりにも生産者(作り手)にとって都合の良い商品は受け入れられないものです。

地方で作って大都市で買ってもらう。ボリュームを上げるにはこれが一番の近道です。そのためには大都市の生活者と「共創」し商品を練り上げる。

現在6次化に向け福島の企業と横浜の生活者との共創による商品企画開発プロジェクトが進行しています。まずは、これを必ず成功させることが今の私に課せられた命題です。