最近耳にすることが増えているかもしれませんが、「OODA(ウーダ)」という概念をご存知でしょうか。OODAは、ビジネスや学校教育などで採用される意思決定の手法です。

OODAは、アメリカ空軍の大佐であったジョン・ボイドが提唱した戦術が発祥で、迅速な意思決定が可能となり、その成功が注目され、後にビジネスや教育、スポーツなどでも広く応用されるようになりました。

マーケティング用語には、ターゲット、ポジショニング、戦略、キャンペーン、マーケティングミックスなど、軍隊の戦術や戦略に由来するものが多く存在しますね。

OODAは、「自己の判断と行動を効果的に進めることで、個人や組織が自走する力を養う」という点で非常に有効です。

ビジネス環境は急速に変化しており、成功するためには即座の行動と柔軟性を持つ組織の構築が必要です。そこで、OODAは成果を出せる行動と組織づくりに効果的なフレームワークとして注目されています。

PDCAの限界を感じている方や、変化に対応するスピードが必要な現場では、OODAの活用を検討してみると良いかもしれません。

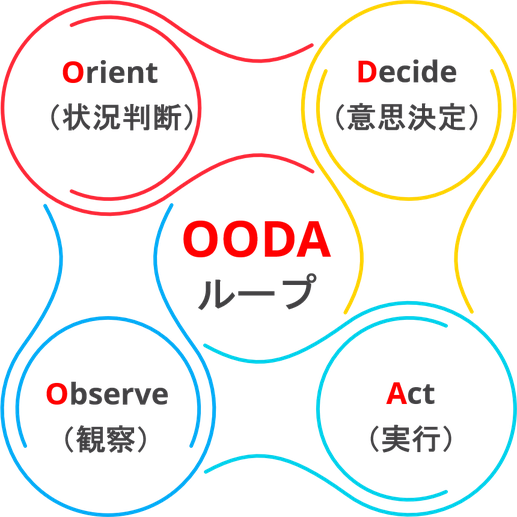

OODAには4つのプロセスがあります。

OODAループ

Observe(観察)

変化が激しいビジネスでは、素早く変化に気づくことが重要です。計画や過去の経験にこだわらず、相手や状況をよく観察して情報を集めます。

Orient(状況判断)

情報を集めたら、経験や知識を使って状況を正確に判断します。次に、情報を精査してどのように行動すべきかを見極めます。

Decide(意思決定)

次に、前のステップで選んだ行動を整理して決定を下します。

Act(実行)

決定した行動を実行します。そして、再び観察に戻り、このループを繰り返します。

小さな組織に最適

このフレームワークを速く繰り返すことにより、組織は適切な判断を迅速に下し、臨機応変に行動できるようになります。

OODAの最大のメリットは、スピードです。急な変化に対応できることが強みであり、中小企業や少数精鋭のベンチャー企業、比較的少人数のプロジェクトチームなどに向いておりマーケティングや営業、商品開発など、ビジネスの多岐にわたってOODAが活用されています。

小さな組織は、資源や人材が限られていることが一般的ですが、OODAはそれを補う有効な手法です。

迅速な意思決定と実行力を持つことで、大規模な競合相手に対しても柔軟に対応できます。

また、OODAは変化に強く、状況判断を重視する点で、メンバーに権限や責任をフラットに与えるアジャイルな運営に適しています。組織のリーダーやメンバーが情報を素早く収集し、的確な判断を行うことで、ビジネスの成果を向上させることが可能です。

さらに、OODAは組織内のコミュニケーションと連携を強化します。観察段階での情報共有や状況判断の共通理解が、組織全体の協力を促進し、迅速な実行につながります。

小さな組織にとって、スピーディーな意思決定と行動の迅速さが成功に不可欠です。OODAはそのニーズに応える手法として、組織が成果を上げるための強力なツールとなるります。

OODAとPDCAの違い

一方、OODAにはデメリットもあります。中長期的な改善やフレームワークの整備には向いていないため、PDCAなど他の手法と併用することも必要です。

PDCAとは、「Plan(計画)」「Do(実行)」「Check(評価)」「Action(改善)」の頭文字を取った手法で、目的や考え方が異なります。

OODAを使って迅速な意思決定を行い、PDCAで業務改善を進めることで相乗効果を生み出すことも可能です。

OODAは変化に強く、PDCAは中長期的な改善に向いています。どちらも使いどころがありますので、状況に応じて適切な手法を選ぶことが大切です。

【OODAとPDCAの違い】

| 項目 | OODA | PDCA |

| 意味 | 観察・状況判断・決定・実行のループ | 計画・実行・評価・改善のサイクル |

| 提唱者 | ジョン・ボイド(アメリカの軍事戦略家) | エドワーズ・デミング(経営コンサルタント) |

| 起源 | 軍事戦略における戦術の指標として | 品質管理の手法として組織改善に用いられた |

| サイクル | 短いスパンで迅速に進行する | 相対的に長いサイクルを持つ |

| 適用分野 | 軍事、ビジネス、スポーツなど多岐に | 品質管理、プロジェクト管理、業務改善など多岐に |

| 着眼点 | リアルタイムの状況把握と迅速な対応 | プロセスの効率改善と品質向上 |

| 重点 | 相手よりも早く適切な行動をとる事 | 問題の特定と持続的な改善を重視 |

| 4段階 | 1.観察(Observe) | 1.計画(Plan) |

| 2.状況判断(Orient) | 2.実行(Do) | |

| 3.意思決定(Decide) | 3.評価(Check) | |

| 4.実行(Act) | 4.改善(Act) | |

| 認識の重要性 | 状況把握と意思決定のスピードが勝利に影響 | 問題把握と解決策の効果検証が重要 |

価値共創マーケティングとOODA

ビジネス成果を高める強力な組み合わせ

OODAを活用する上で価値共創マーケティングを実践することが効果的です。

価値共創マーケティングは、企業と顧客が共に付加価値を生み出すことを目指すアプローチであり、OODAと相性の良い手法です。

このマーケティング手法では、観察段階で顧客のニーズや要望を把握し、状況判断段階で顧客との関係を深め、より良い行動計画を立てることができます。

OODAの迅速な意思決定と価値共創マーケティングの顧客との連携を組み合わせることで、競争激化するビジネス環境において顧客ニーズへの素早い対応が可能となります。

また、実行段階で顧客との協力を通じて新たな価値を創造し、競合他社との差別化を図ることができます。

さらに、OODAと価値共創マーケティングの組み合わせは、PDCAの限界を補完する効果もあります。

PDCAは中長期的な改善に向いていますが、急激な変化が求められる現代のビジネスには限界があります。

一方で、OODAと価値共創マーケティングは、変化に迅速に対応し、顧客のニーズに即座に応えることが可能です。

結果として、OODAと価値共創マーケティングを組み合わせることで、組織はビジネス環境の激変に適応し、競争上の優位性を確立することができるのです。

ただし、導入には組織全体の文化やプロセスの変革、メンバーの意識改革が必要です。

最終的に、OODAと価値共創マーケティングの組み合わせは、組織がより迅速かつ柔軟に変化に対応し、成果を上げるための強力な戦略となり得ます。

組織全体が主体的に考え、自己の判断で行動する文化を醸成することで、OODAと価値共創マーケティングの成功を確かなものとするでしょう。

まとめ

価値共創マーケティングとOODAの組み合わせは特に効果的であり、顧客との連携を通じて競争上の優位性を確立することが可能です。

ビジネス環境の急激な変化においては、OODAの迅速な意思決定により適切な判断を早く下し、価値共創マーケティングによって顧客のニーズに迅速に応えることが可能となります。

組織全体の文化やプロセスの変革、メンバーの意識改革、情報収集と分析のスピード重視が導入の際に必要ですが、組織が主体的に考え、自己の判断で行動する文化を醸成することで、OODAと価値共創マーケティングの成果が確かなものとなります。

最終的に、組織は変化に迅速かつ柔軟に対応し、成果を上げるための強力な戦略を手に入れることができるでしょう。